中音鼎石的学费,住宿费以及其他杂费加起来,大概每年需要多少钱?

学费是260000元/学年,住宿费为12000元/学年,餐费标准:早餐7元,午餐20元,晚餐15元(按学期预缴,多退少补)。

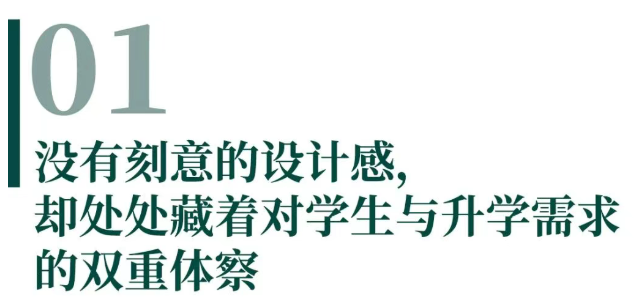

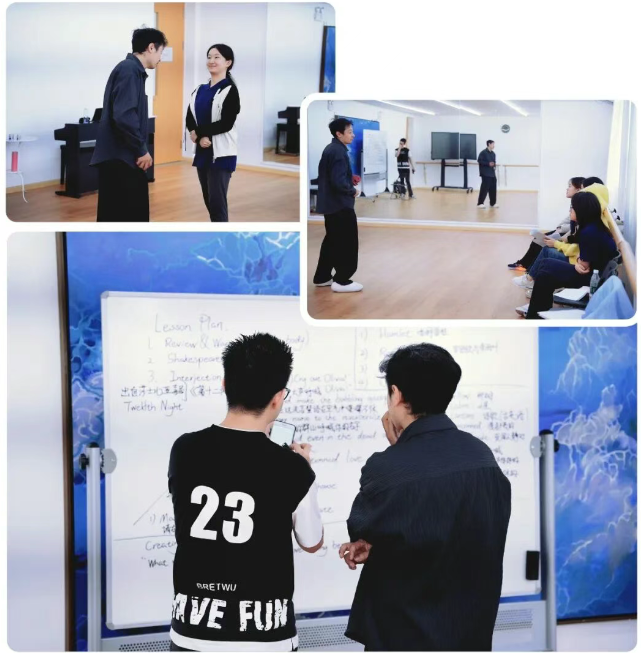

上学期我们聊了很多次,课程到底是让学生看起来学了很多’,还是'真能帮他们学扎实、也衔接好以后的路’。最终我们达成一致--就围着学生的成长和院校的要求来,学生需要什么,我们就用心教什么。

许松霆老师的这番话,藏着东岸BEAM开设这门台词课最本真的初心。

海外音乐剧、表演及戏剧相关专业的申请里,戏剧独白(Monologue & Soliloquy)始终是体现学生实力的核心环节:美国院校多要求准备两篇甚至四篇独白,英国等英语国家的院校,也普遍将独白作为评估表演能力的主要载体,其呈现质量直接影响申请结果。部分学生虽具备一定基础,但在海外升学的独白筹备环节,常面临双重难题:一是情感表达的诉求缺乏对应的表演技巧承载,空有想法却难以落地;二是自主准备的内容与目标院校的评估标准存在偏差,努力方向未能贴合院校偏好。基于这份观察,教学部经研究后,对台词课进行了优化调整,力求用更专业的课程设置,帮同学们把这些难题慢慢解开。

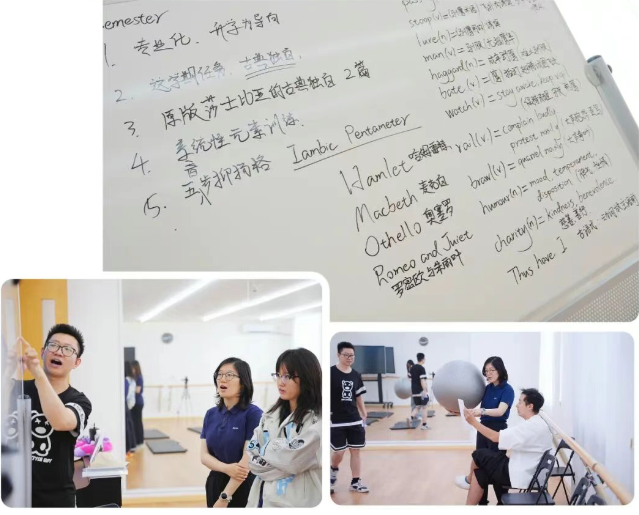

今天,我们和许老师坐下来好好聊聊……他说 “戏剧本身是游戏性的”,也说 “表演要在规则里自由发挥”……谈及课程时的神采飞扬,让采访空间都多了几分课堂的鲜活感。而学生们那些从 “不敢开口” 到精准破解莎士比亚文本密码、从情感封闭到与观众产生深层共鸣的成长,正是在诉说着这门课……

许老师拒绝填鸭式灌输,而是将“看见差异”刻进“教学细节”:东岸BEAM扎根于音乐教育,台词课精准衔接学生的演唱优势,重点打磨唱、演、形体的融合表达。音乐剧专业对综合能力的要求本就严苛,海外院校更看重 “能唱会演” 的复合型素质,在学生扎实的演唱功底上补全表演与形体唱跳演的融合,才能让艺术表达真正落地。

面对零基础或畏难的学生,他用巧思拆解专业壁垒:莎士比亚的五音步抑扬格韵律难懂,就用拍皮球的方式让学生跟着球的节奏找语感,把抽象的格律变成可互动的游戏;呼吸发声训练里,不硬讲理论,而是引入林克莱特与帕西罗登伯格的英美主流方法,从打开身体到建立正确的呼吸方式,再到释放自然的声音,传达台词的深层含义。

为了避开古典独白分析的沉闷感:聚焦莎士比亚文本里的 “表演密码”,带着学生从词句的正反对比中抓重点,从韵律的抑扬起伏里读导演思维,还类比中国戏曲里演员与观众的 “默契规则”,让学生明白古典表演的框架不是束缚,而是精准传情的依据,演员与观众在约定俗成的规则下,共同完成的一场游戏。。每个环节都贴着学生的情况设计,让每个学生都能在自己的节奏里吃透知识,而非被动接收。

“课程的根,得扎在学生的升学需求里,但‘有用’绝不是简单的技能堆砌。” 许松霆老师谈及开课初心时的这句话,有他自己对 “实用” 独特地理解。是的,课程最终目的是帮学生申请到理想的海外音乐剧专业,这份 “帮助”,必须建立在 “看见每个学生” 的基础上 —— 毕竟,没有两片相同的叶子,也没有两个完全一样的表演者。

课程的 “有用”,藏在对学生个体困境的精准回应中。韩语为母语的金姝延同学入课堂时,因语言隔阂总是难以放开,许老师便专门为她设计了双语即兴小品,让她搭档同学演绎 “韩国游客遇黑心导游” 的场景,在熟悉的语境里慢慢打破心理壁垒,找到表演的松弛感。刘中珩同学刚来时身体僵硬、情感封闭,演戏时总带着 “完成任务” 的生硬,课程便从基础的肢体热身与生活场景类比入手,比如聊 “被朋友误解时的真实反应”,帮他将技巧与自身感受联结,渐渐摸索出属于自己的表演风格,即便肢体仍有细微僵硬,却多了独有的个性张力。

对学生生活储备的短板,课程也以温柔的方式填补。许老师发现,不少学生对剧本场景的理解浮于表面,根源在于缺乏相似生活经历 —— 比如不懂出租车司机撞车后的慌乱,是因为从未独自应对过突发麻烦。对此,他从不生硬灌输 “应该怎么演”,而是分享自己的生活体验,或是引导学生回忆 “弄丢重要物品时的心情”,让抽象的角色情绪转化为可感知的个人记忆。就像分析独白中 “寻求港湾的孤独感” 时,他会让学生联想 “第一次离家住校的迷茫”,用熟悉的情绪锚点帮学生走进角色内心,这正是海外院校看重的 “表演真实性” 的核心来源。

课程更懂得为学生的灵性留足生长空间。周董儿同学对节奏有着天生的敏锐度,能精准捕捉台词中的铺垫与转折,许老师便顺势引导她将这份感知延伸到乐器演奏中,告诉她 “台词的轻重缓急与旋律的起伏高低,都是情感的表达”,让表演能力与她的音乐天赋相互滋养。邱博雅同学曾因 “想表达却无技巧” 而困扰,课程帮她掌握方法后,她带着所学在美国夏令营与母语者同台竞技,不仅不落下风,更在归来后对表演充满前所未有的热情,像海绵般主动吸收知识,这份由内而外的成长,远比技巧的提升更动人。

“我们不是要把所有人都教成一模一样的专业艺术家,而是看他和过去的自己相比有什么改变。” 许老师的这句话,正是对开课初心的最佳诠释。课程以 “帮学生升学” 为起点,却以 “让每个学生的优势延伸、短板补足” ,用对差异的尊重消解 “功利教学” 的冰冷,让 “有用” 最终成为 “成长” 的底色 —— 这便是这门课,最本真的初心。

专业学习的 “难”,往往困在 “抽象” 与 “距离感” 里。许老师的课堂从不用理论堆砌门槛,而是以巧思为钥匙,将专业内容转化为可感知的体验。

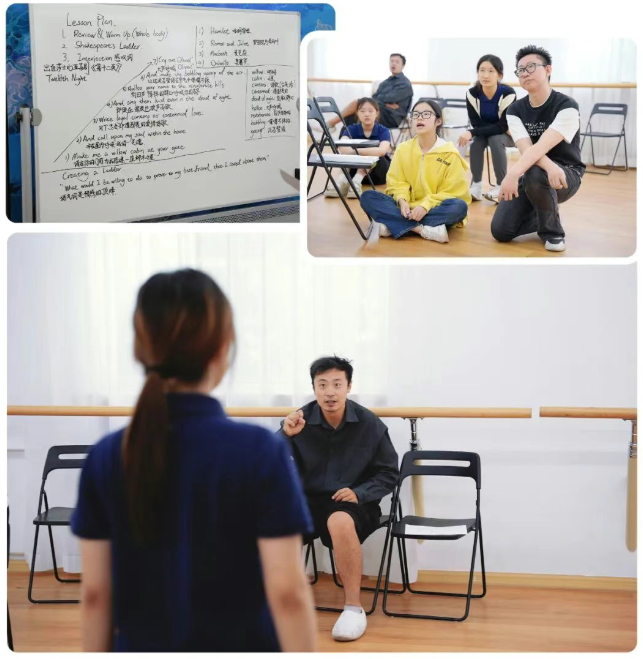

面对莎士比亚独白中令人却步的五音步抑扬格,他放弃了 “逐词拆解格律” 的枯燥模式,转而将皮球递到学生手中。皮球与台词的关系更像是“用拍球的自然节拍来带动台词的节拍”。学生在拍球与念词的互动里,不知不觉就摸清了诗句的节奏逻辑,曾经的 “理论难点” 成了课堂上的趣味游戏。当“第二圈能量” 这一源于英美表演体系的概念让学生费解时,课堂直接化身为 “微型环球剧院”。他还原 16、17 世纪半露天剧场的场景,让学生站在 “舞台” 中央,明确每句台词的指向:“这句要对前排第三排的观众说,那句要转向右侧席的听众”。在一次次精准的交流练习中,“平衡自我表达与观众感知” 的抽象理论,变成了能亲身实践的表演直觉,专业的壁垒就在这样的场景化体验中悄然消解。

表演从不是 “千人一面” 的复制,课程的实践智慧,在于读懂每个学生的特质,为他们量身铺就成长路径。

刘中珩同学的改变,始于对 “封闭” 的温柔破冰。刚来时,他的身体像绷紧的弦,情感也裹着厚厚的壳,演戏只剩 “完成任务” 的生硬。课程没有急于求成,而是从最基础的肢体热身开始,用 “被朋友误解时会怎么反应” 这类生活场景当镜子,帮他建立 “技巧与感受” 的连接。没有对标他人的标准,只有与过去的自己比对 —— 慢慢的,他的身体舒展了,情感能顺着台词流淌,即便偶尔仍有生涩,却已长出独一无二的表演风格。这份 “不完美的进步”,恰恰是成长最动人的模样。

对韩语为母语的金姝延同学,语言曾是横在面前的墙。课程没有让她硬啃陌生的中文台词,而是为她定制了 “韩国游客遇黑心导游” 的双语即兴小品。在熟悉的语境里,她不必再为语言分心,能专注于角色的情绪起伏与对手戏互动。当她在笑声里放开自己,语言的障碍早已被表演的乐趣取代。

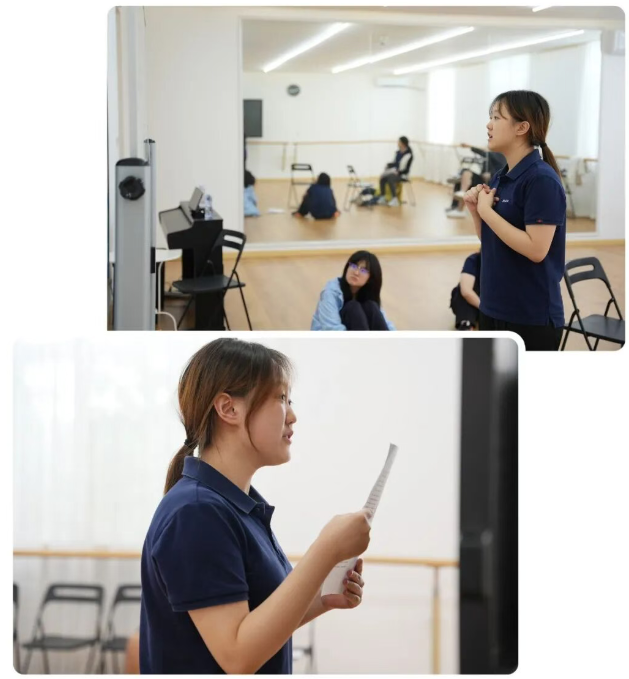

表演的核心是真诚,而真诚的表达需要被小心翼翼地守护。许老师的课堂里,藏着一条无形的 “温柔规则”:绝对捍卫每个孩子的创作自尊心,不允许任何对表演的嘲笑,只为每一份真诚鼓掌。

布特赫夫同学演绎的 “出租车司机” 小品,曾让课堂笑声满堂 —— 但那笑声里没有戏谑,全是被表演打动的共鸣。在舞台上彻底释放天性,当他看见同学们因自己的表演开怀,脸上的成就感亮得耀眼。这份成就感,远比任何分数都珍贵,它守护的不仅是当下的热情,更是学生对 “创作” 最本真的敬畏。在这样的氛围里,每个孩子都敢开口、敢表达,因为他们知道,自己的每一次尝试都会被温柔以待。

海外院校对独白的评判标准并非统一范式,许老师的 “申请心经”,本质是让训练方向与院校选拔逻辑形成呼应。

针对美国院校的选拔倾向,训练核心落在 “贴合自身” 上。美国院校强调多元身份的真实表达,更认可与申请者自身特质相符的演绎。因此在现代独白选段环节,许老师会引导学生聚焦亚裔身份的情感共鸣与生活语境 —— 明确建议避开与年龄、经历脱节的角色,不鼓励强行挑战日韩等其他族裔的文化背景,而是从华人群体的成长故事、情感体验中挖掘素材。他常以实例说明:“刚成年的学生演绎‘初入异国的迷茫’,远比硬撑‘职场资深人士的抉择’更具说服力,真实的生命体验是表演的根基。” 这种基于 “不勉强、不脱离自身” 的选择逻辑,恰与美国院校对 “真诚度与身份贴合度” 的偏好形成契合。

面对英国院校,训练则侧重 “创造性” 的培育。英国院校更看重演员的角色塑造能力,即便在古典独白的规则框架内,也鼓励突破常规的演绎探索。许老师会主动放开性别限制,支持学生尝试反串演绎 ——他始终强调:“英国院校关注的不是‘是否符合固有印象’,而是‘在规则内能否赋予角色新的生命力’,规则是边界,创造性是内核。” 这种训练思路,精准贴合了英国院校对 “规则意识与创作能力平衡” 的选拔需求。

谈及院校选择,许老师的建议均源于往届学生的申请实践,无空泛说教,从冲刺到兜底的梯度划分清晰,细节考量兼顾专业实力与实际资源。他坦言:“选院校是升学的关键一步,每条建议都应基于真实经验,帮学生避开盲目选择的风险。”

英国院校的推荐清单以 “需求适配” 为核心。高难度梯队包含英国市政厅音乐及戏剧学院 Guildhall School of Music & Drama、皇家威尔士音乐与戏剧学院Royal Welsh College of Music & Drama,这两所院校的戏剧表演专业在全英认可度极高,虽申请竞争激烈,但为目标顶尖院校的学生提供了明确方向;实用型梯队涵盖金史密斯学院Goldsmiths, University of London、曼彻斯特大学University of Manchester等综合类院校,其表演专业侧重技能实操,课程设置贴近行业需求,申请难度相对温和,适合追求 “专业扎实、性价比高” 的学生;特色方向则重点提及华威大学The University of Warwick的戏剧教育专业,该专业在戏剧理论与教育实践的融合上优势突出,为意向戏剧教育领域的学生提供了精准选项。

美国院校的推荐则兼顾 “专业水准与资源优势”。顶尖梯队中,茱莉亚音乐学院The Juilliard School的表演专业以严苛的专业训练著称,纽约大学New York University则因 “需递交四篇独白” 的细致申请要求及毗邻百老汇的地理优势,成为音乐剧专业学生的高端目标;高性价比梯队包含纽约新学院The New School、亚利桑那州立大学Arizona State University—— 前者依托纽约丰富的艺术资源,后者虽为州立大学,但其表演专业实力经往届学生验证,且有明确的深造案例可循;萨凡纳艺术与设计学院Savannah College of Art and Design等院校,申请难度较低但专业基础扎实,可作为稳妥选择。此外,他会特别提醒:“优先考虑纽约、洛杉矶的院校,靠近百老汇、好莱坞的地理区位,能为课后实习、行业交流提供更实在的资源支撑。”

“表演没有‘高分公式’,院校要的是有生命力的表达。” 这是许老师在教学中反复强调的观点。他始终拒绝传授 “模板化表演技巧”,而是将重心放在“在规则下的自由创作与情感表达”。

课程中,他会选取同一篇独白的多个演绎版本进行对比分析:有的侧重通过节奏变化传递情绪起伏,有的依托微表情展现角色内心挣扎,有的则以肢体细节补充潜台词。通过这种对比,让学生明白:“表演的价值不在于‘复刻标准答案’,而在于‘传递真实理解’。” 即便是经典的莎士比亚独白,只要能结合自身经历注入独特的情感解读 —— 如经历过离别之痛的学生在演绎告别场景时的克制哽咽,性格爽朗的学生在诠释喜悦片段时的鲜活张力 —— 这种 “个性化表达” 远比照搬所谓 “高分范式” 更具感染力。

许老师常对学生说:“院校选拔的是‘具备成长潜力的表演者’,而非‘熟练的模仿者’。当你能读懂台词中的情感逻辑,并用自己的方式传递温度,你的表演自然会成为独特的闪光点。”

当金姝延同学卸下语言的局促,

当刘中珩同学长出松弛的表达,

当邱博雅同学带着莎士比亚的台词在海外舞台与母语者从容对话

—— 这门台词课的意义,早已不止于 “帮学生准备一份升学材料”。它更像一片土壤,让每个带着不同特质的学生,都能在 “不被催促、不被复制” 的空间里,慢慢找到属于自己的表演节奏。

那些拍着皮球念出的五音步韵律,

那些在 “微型环球剧院” 里找准的交流对象,

那些从生活体验里生长出的角色共情,

最终都变成了学生们手里的 “钥匙"

—— 不仅能打开海外院校的申请之门,更能打开对 “表演” 更深的理解:原来台词不只是背熟的文字,是能传递情绪的温度,是能让自己的声音被看见的方式。

许老师对学生变化的表达:正是这门课的珍贵,正在于它见证了无数个 “改变” 的瞬间:从 “不敢开口” 到 “敢表达”,从 “不懂技巧” 到 “会创造”,从 “为升学而学” 到 “为热爱而投入”。未来,当这些学生带着在课堂里打磨的独白,走向纽约的百老汇、伦敦的西区,走向更广阔的戏剧舞台时,他们带走的,不仅是一份份合格的申请作品,更是那份被温柔守护过的热爱与自信。

而这,或许就是教育最动人的模样:以专业为灯,以尊重为路,让每个孩子都能在自己的节奏里,把 “想演” 的心愿,变成 “演好” 的实力,把每一段独白,都写成向理想未来的、最真诚的告白。

学费是260000元/学年,住宿费为12000元/学年,餐费标准:早餐7元,午餐20元,晚餐15元(按学期预缴,多退少补)。

紫禁城的金水河,是皇家宫殿的核心屏障,在几百年间不停流转,滋润着皇城根的草长莺飞,也滋养着人们对飞珠溅玉的记忆和文化底蕴。任何积累都非一蹴可几,艺术修养需要在日将月就的濡染中,自然而然根植于心。 北京东岸音乐实验学校坐落于此,接续传递着这厚积薄发的气质与灵魂。伴随着北京春日的盎然生意,我们亦将延续希望,传递音乐的梦想

您好,可以,需要通过入学测试。