中音鼎石的学费,住宿费以及其他杂费加起来,大概每年需要多少钱?

学费是260000元/学年,住宿费为12000元/学年,餐费标准:早餐7元,午餐20元,晚餐15元(按学期预缴,多退少补)。

热爱、享受、自信、勇敢、奋斗…… 这些关键词在九月的晨光中被镀上了一层温柔的光圈。它是东岸BEAM音乐实验学校师生的开学期许,是 2025 年 9 月新学期,一幕幕的清晨剪影——老生们抱着乐谱奔赴琴房,为路过的新生轻指教室的方向;老师帮学生把歪斜的琴谱架扶稳调正,用指尖轻点谱架示意OK的手势……

平凡的校园日常里,正悄悄孕育着不平凡的成长与梦想。“欢迎新程” 的暖意与乐声交织,“教” 与 “学” 的序章,悄然铺展……

[教师篇]

师者的“开学守护时光”

从专业解惑到成长关怀,

每一步都藏着温度

开学月的东岸BEAM校园里,老师们的守护从未缺席。他们以专业为锚,在琴房、课堂与排练厅间,为学生精准破解专业学习的难点,帮迷茫的新生找到 “练” 的方向;以关怀为翼,在每一次互动、每一句鼓励中,捕捉学生成长的细微变化,帮他们筑牢 “学” 的信心。这两种守护相互交织,让 “教” 不止于知识与技艺的传递,更成为学生从适应到突破的坚实支撑。

1

精准破解专业难点

帮学生找对“练”的方向

这份 “精准” 不仅体现在对不同专业特性的把握上,更贯穿于对学生基础差异的适配中,从器乐到声乐,从指挥到合唱,再到文化课,每位老师的教学设计都紧扣 “找对方向再练习” 的核心,形成了彼此呼应的教学脉络。

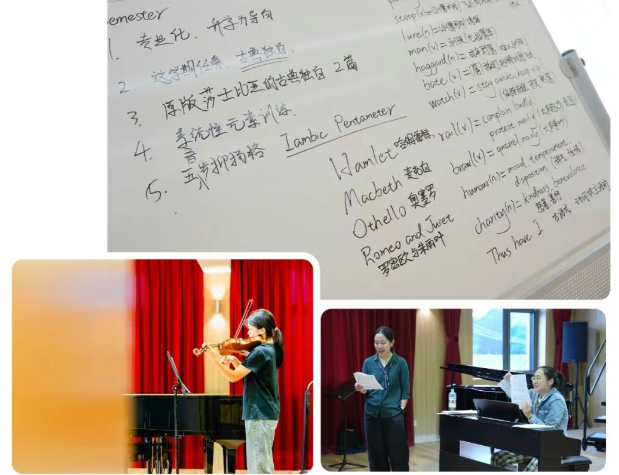

在专业课教学中,器乐与声乐老师率先为 “基础夯实” 打下根基。深耕音乐教育 20 年的小号陈光老师,在《新学期采访》中提到,东岸BEAM最独特的优势在于 “一人一案的个性化培养”:能根据学生的特点、强项与弱项等个人特质灵活对接申请学校、大师课等资源。基于此,开学初他便为不同目标的学生定制了差异化练习计划,更依托行业资源,邀请全球知名演奏家、教育家来校开展访谈教学,带学生接触前沿音乐理念,避免大家陷入 “只重技术、忽视审美” 的局限;对于更侧重实践演出的学生,他则将练习重点放在舞台细节打磨上,从 “站直身体的姿态” 到 “乐器倾斜的角度”,每一个影响舞台呈现的细节都明确标准,帮学生规避 “技术扎实但舞台表现力弱” 的短板。

声乐专业刘莺歌老师认为 “每个学生的条件不一样,教学要因人而异”,也将 “细节纠错与循序渐进” 作为开学教学的核心。她深知声乐学习中 “错误习惯一旦形成,矫正难度极大”,因此对学生的基础要求格外严格:针对乐感好但外文发音薄弱的学生,她不急于让大家练习完整作品,而是要求 “歌唱的语言主要包括意大利语、法语、德语等,外文要做翻译,字对字、句对句,用自己的语言翻译出来,多读、多写,建立良好的语感、语流,而不是听录音去模仿”,避免 “发音错误却越练越熟” 的问题;针对气息控制、发声方法有偏差的学生,她不急于推进高阶内容,而是从基础训练入手帮学生调整肌肉记忆,再按照 “要求学生唱艺术歌曲、清唱剧、巴洛克时期等的作品,根据学生的情况慢慢进入歌剧咏叹调、宣叙调的学习” 的节奏逐步过渡,确保 “技术提升与审美培养同步推进”。同时,她还特别重视艺术指导老师的协同作用,正如她采访中提到的,“艺术指导对声音的敏感度更具优势,能让学生的演唱不再只停留在技术层面,而是被赋予更饱满的情绪”,二者通过及时沟通,共同帮学生避开练习误区,提升学习效率,让学生的演唱既具技术支撑,又有情感温度。

为帮助学生更好适应新学期,学校专门开设暑期预热班。声乐专业新生陈星潼提到,自己乐理基础薄弱,通过预热班学到了基础乐理知识,还认识了同专业伙伴,开学后对课程更从容;像双簧管专业的李明泽、小提琴专业的李歆瑶等学生,开学后则在专业课上针对 “气息控制”“慢练方法” 等方向精准提升,朝着更高目标迈进。这种 “针对不同基础学生提供适配支持” 的思路,在专业主科教学中无处不在,尤其是指挥与合唱这两个高度依赖团队协作的专业,教学逻辑更是形成了紧密呼应。

指挥专业陈冰老师深知指挥是 “综合能力要求极强的学科”,需要扎实的钢琴基础、总谱解读能力,还要有 “分秒间做决策” 的魄力。教学中,她会针对有合唱经验的学生,引导其发挥 “懂声部配合” 的优势,再切换到 “指挥视角” 练习。而对基础薄弱的学生,先从钢琴视奏、总谱解读补起,帮他们积累经验,避免因畏难情绪退缩。这种对 “团队协作与能力分层” 的重视,恰好与合唱课申晋宇老师的教学理念形成互补 —— 申晋宇老师将合唱课打造成 “跨专业能力补给站”,她认为合唱不仅是 “学会唱歌”,更能提升听觉敏锐度、帮助理解作曲家风格,这些能力能直接反哺学生的主科学习,让学生在练习中积累音乐认知。她常建议学生:“不要害羞,主动融入集体才能更好享受合唱的乐趣”,而这样培养出的 “声部配合意识” 与 “团队融入能力”。

在文化课教学中,老师们则针对音乐生 “重专业、易分心” 的特质,用 “专业关联 + 趣味适配” 的方式化解学习抵触,让文化课成为专业成长的助力。数学老师刘妍老师提到,音乐生 “感受力敏锐,善于联想,更喜欢‘动手’和‘体验’而非纯理论灌输”,因此她在教学中刻意搭建数学与音乐的关联,通过可视化教学让抽象的数学知识变得具象可感。同时,她还设计了分层任务:基础薄弱的学生先掌握 “与音乐相关的核心公式”,能力较强的学生则尝试 “用数学思维拆解音乐结构”,避免 “一刀切” 教学带来的挫败感。

英语丁老师针对音乐生 “学文化课易分心” 的特点,课堂节奏上会穿插游戏互动,避免学生因注意力集中时间短而掉队。 “实用与趣味兼顾” 的教学方案:比如词汇会教学围绕 “外文乐谱术语、音乐主题对话” 展开,确保学生学到的内容能直接对接 “阅读外文资料、参与国际交流” 的专业需求。

开学月里,老师们不仅聚焦专业难点破解,更将 “关注成长细节、筑牢学习信心” 融入教学与生活的每一处,用针对性的肯定、耐心的引导、暖心的回应,帮学生驱散 “怕犯错、怕不足” 的顾虑,在 “被看见、被认可” 中建立敢学、敢试、敢突破的底气。

2

关注成长细节

帮学生筑牢“学的信心”

这份“用心”在各专业老师的教学中均有体现,尤其在与学生的互动鼓励里展现得格外鲜明 —— 当我们回溯采访中的细节,重新翻开老师们教学场景的记录,那些藏在话语里的关怀与肯定,便清晰...

我们会根据学校学生的不同的演奏水准来制定排练计划,来制定曲目的一些安排,甚至曲目的编曲编排,让不同水平的学生都能在适配的练习中稳步进步。

——小号陈光老师

每个学生的条件不一样,教学要因人而异,作品不是越大越好,而是要引导学生选择适合自己的作品,保护较稚嫩的嗓音,针对学生不同情况进行学习规划。

——声乐刘莺歌老师

我觉得合唱课能带领大家通过歌唱和聆听,带动对身体、声音的更好感受,对音色的更好审美,还能通过演唱经典作品细致学习作曲家风格,对不同专业学生的主科学习有很大帮助。

——合唱申晋宇老师

每节课的教学都会有及时的课堂反馈,题目根据学生水平分层次设置,用一个个正反馈积累学生的学科信心,肯定学生的每一步努力。

——数学刘妍老师

劳逸结合,将活动游戏融入课堂,做到真正的寓教于乐,提高学生英语能力为主,以此反哺学生的分数。

——英语丁妤婕老师

小号陈光老师对新生余泽楷的鼓励,精准肯定其在演奏仪态与气息控制上的进步。指挥专业的韦乃榕因转换领域,一时难以从过往合唱经验中找到自信,指挥陈冰老师便着重挖掘她的独特优势,采访中那句 “你懂合唱团员的需求,知道声部如何配合,这是很多指挥学生没有的优势”,正是基于此场景提出,帮韦乃榕重新建立信心。

声乐刘莺歌老师同样注重从成长细节中为学生注入信心,她深知 “好奇心与想象力” 是声乐学习的重要动力,当学生主动追问作品背景、尝试用不同方式诠释乐句时,她会及时肯定这份探索精神,告诉学生 “保持对音乐的好奇,愿意尝试不同表达,正是学好声乐的关键”,让学生在被看见、被认可中,更敢放开思维去感受和表达音乐。

是的,从各专业老师的鼓励话语中可见,“关注成长细节” 贯穿于教学全程:老师们未局限于 “教知识、练技巧”,而是精准捕捉学生的细微进步 —— 无论是站姿的挺拔、发音的标准,还是对和声的敏锐感知、公式运用的准确,都成为鼓励的切入点。这些话语不只是简单的肯定,更是对学生 “努力过程” 的看见:不忽视 “小进步”,不否定 “试错中的探索”,让学生在每一个被关注的细节里,逐渐驱散 “怕不足、怕犯错” 的顾虑,慢慢建立起对专业、对学科的信心。这种以 “细节” 为锚点的鼓励,既贴合学生当下的学习状态,又为后续成长筑牢了心理基础,成为开学季里最具温度的教学支撑。

从专业课的 “精准适配” 到文化课的 “趣味关联”,从暑期预热班的 “提前适应” 到日常教学的 “分层指导”,东岸BEAM老师们的开学教学始终围绕 “帮学生找对‘练’的方向” 发力。

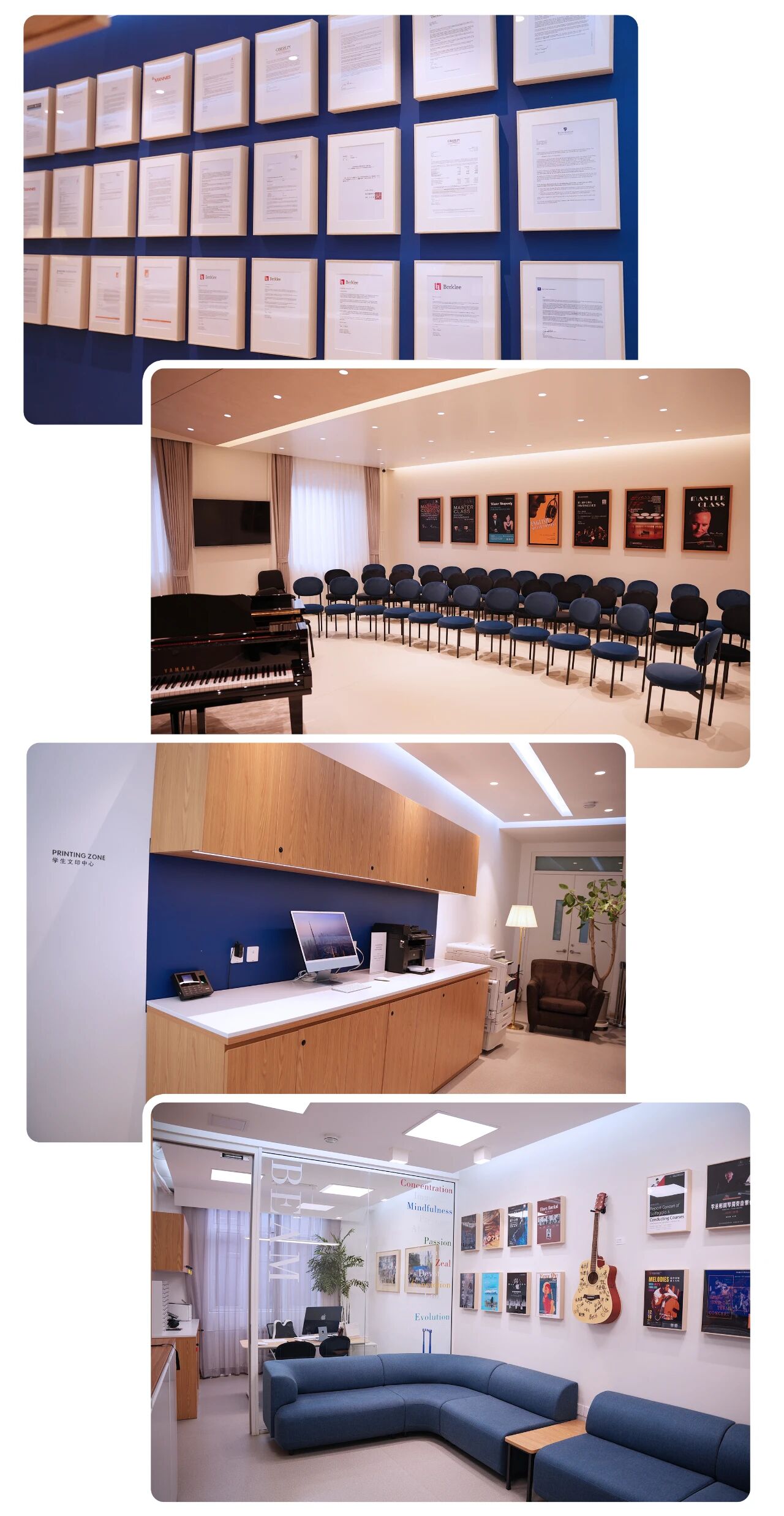

在讲台后,你可曾记得总在校园的角落与你们悄然擦肩的他们?那些不站在三尺讲台,却默默为教学护航的身影……开学月的东岸BEAM校园里,老师们的守护从未缺席。这份守护不仅来自教学一线的专业教师,是假期中行政老师们始终围绕 “服务教与学” 忙碌:他们聚焦教学场景的适配性,对校园内与教学相关的空间、设施进行全面梳理与调整,从保障日常教学的基础条件,到优化师生使用的便捷度,每一项工作都以 “支撑新学期高效教学” 为核心。过程中,行政团队还主动对接各专业教师,了解不同学科的教学需求,确保环境调整能更好契合专业课、文化课的教学特点,为开学后师生快速进入教与学状态做好充分准备。

每一份方案都源于对学生需求的深入理解,每一次调整都紧扣专业成长核心,这份扎实的守护,照亮了学生从适应到突破的每一步,也让 “教” 与 “学” 的双向奔赴,在校园的每个角落慢慢生长……

[学生篇]

少年的“开学成长答卷”

从适应到突破,全状态回应

新学年采访中,我们为每位学生搭建了 “关键词表达空间”—— 无需设限,无论是初入东岸BEAM校门时的感触、当下的心境,还是日常学习的场景,都能用一个词尽情表达。在自然的引导下,我们收获了许多鲜活的成长记事:陈星潼用 “天天向上” 传递出饱满的向上力量,“自信”的光和李歆瑶拼尽全力”的隔空击掌,余泽楷以 “奋斗” 诠释努力,韦乃榕用 “勇敢” 标注突破,李明泽一句 “拔高” 更尽显少年志气。这些词汇或许平凡,却串联起学生们的成长轨迹:有新生初来乍到的 “迷茫试探”,也有老生找准节奏后的 “稳步突破”。

每一个关键词,都是一个崭新的起点,见证着他们在老师引导与自我探索中,找到适配自己的学习方法,让专业成长的方向愈发清晰。

1

专业学习:

找准方法,稳步突破

声乐专业新生陈星潼,曾因乐理基础薄弱对开学课程充满焦虑。暑期预热班成了她的 “破冰契机”,在这里她系统学习了基础乐理知识,逐渐打消了对专业课的焦虑。开学后面对专业课时,她能顺利跟上课程节奏,课后也会主动梳理专业知识。“以前总怕自己跟不上,现在知道‘先打基础再进阶’,每节课都有新收获。” 陈星潼提到专业学习时,语气里满是笃定。

双簧管专业的李明泽,开学后在魏卫东老师的专业课上,找到了 “突破气息控制” 的关键方法 —— 老师帮他纠正了以往的演奏坏习惯,针对性指导气息运用。经过一段时间练习,他的气息控制更稳定,吹曲子时能明显感觉到声音更连贯了。“以前觉得‘气息’是靠‘硬练’,现在才知道找对方法更重要。”

小提琴专业的李歆瑶,则在 “慢练方法” 中找到专业提升的突破口,不仅能流畅演奏之前卡壳的乐段,还能注意到 “不同乐句的强弱处理”。“原来‘慢练不是浪费时间’,而是把每一步走扎实,现在练新曲子时,我都会先规划‘哪部分慢练、哪部分重点练’,效率高多了。”

从 “怕跟不上” 到 “主动突破”,从 “盲目练习” 到 “找对方法”,东岸BEAM的新生们在专业学习中,用自己的节奏书写着成长。他们或许起步有早有晚、基础有强有弱,但都在 “找准方法、稳步前行” 中,让专业成长的每一步都走得扎实、走得坚定。

在专业学习与校园适应之外,东岸 BEAM “充实且适配” 的课程设置,成为学生快速进入学习状态的重要支撑。多位学生在采访中提到,学校的课程安排既兼顾了专业深度与文化基础,又能贴合个人需求:电子音乐制作专业的方嘉瑞拿到个人课表后,觉得 “课程安排很充实”,既能深入探索专业创作,也能参与跨专业交流;双簧管专业的李明泽也在专业课上获得了针对 “气息控制” 的精准指导。而暑期预热班的开设,更帮乐理薄弱、专业基础待提升的学生提前衔接课程,避免开学后陷入被动。这种 “不盲目堆砌内容,而是按需定制” 的课程逻辑,让每个学生都能在充实的学习中找到适配自己的节奏,既不因内容空泛而迷茫,也不因难度失衡而焦虑。

2

校园适应:

主动融入,自信前行

初入东岸BEAM校园,新生们对 “融入” 的探索,藏在日常作息的调整、跨专业友谊的建立,以及集体协作的尝试里 —— 这些细碎却扎实的改变,从采访中每位新生的分享里,都能找到清晰的轨迹。

对他们而言,融入的第一步,是让陌生的校园生活 “落地”。声乐专业的陈星潼,在暑期预热班就悄悄打下了适应的基础:不仅跟着课程补全了薄弱的乐理,还借着和同学一起上课的机会,提前熟悉了校园的学习节奏。开学后,她很快摸准了 “学术课 + 专业课” 的平衡节奏,课间或自习课完成文化课作业,再留时间梳理专业知识,让 “陌生的课表” 变成了 “有条理的日常”。双簧管专业的李明泽也有同感,暑期预热班不仅帮他衔接了专业,更让他提前认识了同学 —— 原本担心开学后会拘谨的他,因为和熟悉的伙伴一起走进教室、琴房,少了初来乍到的局促,连练琴时都更放松。

融入的第二步,是打破专业的边界,收获跨领域的友谊。电子音乐制作专业的方嘉瑞,开学没多久就交到了不少好朋友,小提琴专业,双簧管专业……:他说在学校里不用拘谨,和不同专业的同学聊天、一起上课,不仅能分享各自的学习趣事,还能从他们口中听到不同乐器的知识,让校园生活多了很多新鲜感。指挥专业的韦乃榕也感受到了这份温暖,从公立学校转来的她,原本担心会不适应新环境,却在和同学的相处中慢慢放下顾虑 —— 找不到教室时,有同学主动带路;专业上遇到疑惑时,身边的伙伴会一起讨论;连日常练琴间隙,大家也会分享排练中的小插曲,让 “新集体” 渐渐有了 “家” 的感觉。

而融入的更深一层,是在集体协作中找到自己的位置。小提琴专业的李歆瑶,在乐团课里,真切体会到了 “融入集体” 的意义,她说,这种 “一起为了更好的声音努力” 的过程,让她不仅更熟悉专业,也更有归属感。小号专业的余泽楷也在校园氛围里受到感染,看到身边同学都在认真练琴、积极上课,他自己也更主动地投入学习,遇到问题时会找老师请教,也会和同学交流练琴的小技巧,从 “独自努力” 变成了 “和大家一起进步”。

从熟悉校园节奏到结交跨专业朋友,再到参与集体协作,东岸BEAM的新生们用自己的方式,一点点把 “陌生” 变成 “熟悉”,把 “拘谨” 变成 “自信”。这些看似平常的融入瞬间,藏着他们对新生活的接纳与热爱,也让他们在校园里慢慢扎根,以更从容的姿态走向接下来的学习与成长。

[结语]

晨光里的教与学,共赴新程

九月的晨光仍在校园流转,漫过琴房轻拂摊开的乐谱,映着师生眼底的亮。这抹自开学便萦绕东岸的光,见证着老生抱乐谱赴琴房的笃定,也映见新生初踏校园的怯与盼;记录下老师扶稳琴谱架的细致、点谱指引的耐心,也定格了学生低头记笔记的专注、突破难点后的雀跃。这些寻常片段,被晨光酿成开学季的韵律,为新的成长旅程铺就温暖底色。

老师们以心为舟,将 “教” 的智慧融入每一次指引。专业课上,为不同基础的学生定制练习路径,让薄弱者夯实根基,进阶者突破局限;文化课上,架起音乐与知识的桥梁,让抽象的公式、文字在旋律中变得鲜活;暑期预热班提前铺就衔接阶梯,为新生驱散初来的惶惑。“教” 在这里,不只是技艺的传递,更是对成长的守望。

学生们以热忱为帆,用 “学” 的步履回应期待。他们带着初入校园的迷茫,在老师指引下寻得方向:为乐理薄弱筑牢根基,为专业软件突破壁垒,为气息、节奏打磨细节,也在集体协作中找到归属感。那些 “天天向上”“自信”“奋斗” 的关键词,藏在每一节专注的课堂、每一次反复的琴音、每一回主动请教的勇气里,将 “适应” 化作 “突破”,让成长有了可触的重量。

开学的新篇章才启笔,“教” 是晨光里的灯塔,照亮前路;“学” 是晨光下的步履,掷地有声。当老师的匠心遇见学生的热忱,当 “教” 的守望相拥 “学” 的奋进,东岸BEAM校园的每一缕晨光,都将成为二者双向奔赴的见证。

往后,这光会伴着琴音流转,陪师生在音乐与成长的路上,向阳而行,共赴山海。

学费是260000元/学年,住宿费为12000元/学年,餐费标准:早餐7元,午餐20元,晚餐15元(按学期预缴,多退少补)。

紫禁城的金水河,是皇家宫殿的核心屏障,在几百年间不停流转,滋润着皇城根的草长莺飞,也滋养着人们对飞珠溅玉的记忆和文化底蕴。任何积累都非一蹴可几,艺术修养需要在日将月就的濡染中,自然而然根植于心。 北京东岸音乐实验学校坐落于此,接续传递着这厚积薄发的气质与灵魂。伴随着北京春日的盎然生意,我们亦将延续希望,传递音乐的梦想

您好,可以,需要通过入学测试。